11C-PBR28和18F-flumazenil PET成像在體大鼠腦外傷模型的研究

Krishna Kanta Ghosh1

1 新加坡南洋理工大學李光前醫學院

2 新加坡南洋理工大學認知神經影像中心

3 新加坡新加坡中央醫院放射科學部核醫學和分子成像系

4 杜克-新加坡國立大學醫學院,新加坡

5 DSO國家實驗室(肯特嶺),新加坡;

6 新加坡南洋理工大學校長辦公室;

7 瑞典卡羅林斯卡學院臨床神經科學系

概括

通過大鼠側向流體撞擊感應 (LFPI) 建模的創傷性腦損傷 (TBI) 是一種廣泛使用的實驗嚙齒動物模型,用于探索和了解人類 TBI 引起的大腦中潛在的細胞和分子改變。本研究旨在調查兩種配體,11C-PBR28 和 18F- flumazenil,是否能夠準確量化嚙齒動物 TBI 模型中兩個不同生化目標的體內分子細胞變化。由于11C-PBR28是18kd轉運體蛋白(TSPO)的放射配基,其上調與腦內的神經炎癥水平相關,而18F- flumazenil是GABAA-苯二氮卓受體的放射配體,這兩種放射配體的水平能夠高精度地指示各種腦部疾病和損傷和隨之而來的神經元丟失,使用這兩種放射配體可以揭示TBI的兩個關鍵特征。在第14天注意到受傷(右)半球中LFP引發的11C-PBR28 攝取上調,而18F- flumazenil的攝取在第14天下調。比較左側(對側)和右(LFPI)半球,兩者在神經炎癥方面的差異很明顯。對大腦胼胝體和海馬切片進行體外免疫組織化學分析以驗證在PET成像中獲得的結果,結果表明,利用11C-PBR28和18F- flumazenil的PET成像可以測量嚙齒類動物TBI模型中的分子改變。這些放射性配體是有前景的選擇,最終可以用于探索復雜的體內藥代動力學和納米顆粒在TBI治療中的傳遞機制。

結果來自于nanoScan PET/MRI

根據標準的LFP程序,對大鼠右半球的大腦皮層和海馬造成局灶性和彌漫性損傷,以建立本研究的TBI模型。左半球作為研究的內部對照。在對12只Sprague-Dawley大鼠的大腦右半球進行LFP手術后,使用nanoScan PET/MRI掃描儀進行術后第2天的3D動態PET掃描。注射大約30分鐘后±4MBq 11C-PBR28或18±4MBq 18F- flumazenil至尾靜脈,用11C-PBR28動態PET掃描63min。A.各掃描協議的詳細時間框架如下:11C-PBR28為8x15s、4x30s、2x1min、2x2min、4x5min、3x10min;18F- flumazenil為8x15s、4x30s、2x1min、2x2min、4x5min和6x10min。

結果顯示:

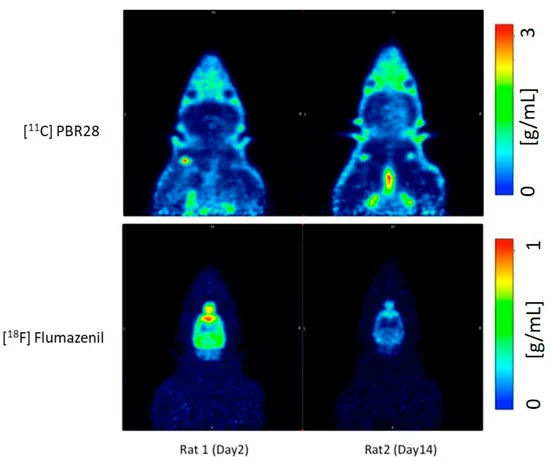

第14天由于右半球(受傷)的LFP與術后第2天相比,11C-PBR28的攝取量增加,18F- flumazenil攝取量下調

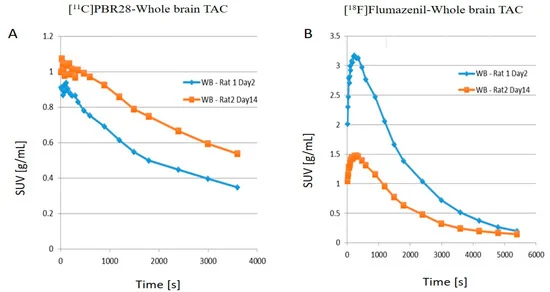

全腦的時間-活動曲線(TACs)也清楚地表明,與第2天相比,第14天的11C-PBR28攝取量較高,18F- flumazenil攝取量較低

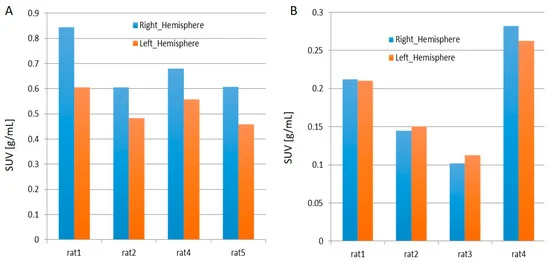

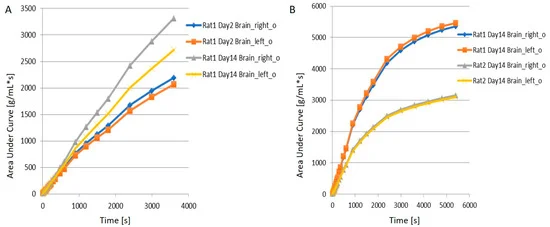

當使用曲線下面積(AUC)測量將左右半球并列時,11C-PBR28放射性示蹤劑的兩個半球之間的差異是明顯的。一另一方面,雖然18F- flumazenil的攝取在左半球略高,但兩半球之間缺乏明顯的變化可能反映了神經元密度變化的缺乏或放射配體指示神經元密度變化的不適當。這是首次在同一天使用兩種放射配體評估神經炎癥和神經元密度損失的LFPI-TBI大鼠研究。

本文由匯佳生物翻譯編輯,匯佳生物(中國)有限公司是專業從事核技術在醫療領域應用的企業,是國際上知名的穩定性同位素品牌供應商;核醫學領域創新產品的全產業鏈提供者。公司擁有30多項發明**,掌握有醫用同位素制靶、分離、提取、純化、檢測等核心關鍵技術,可供應的醫用同位素與放射性藥物前體多達60余種。