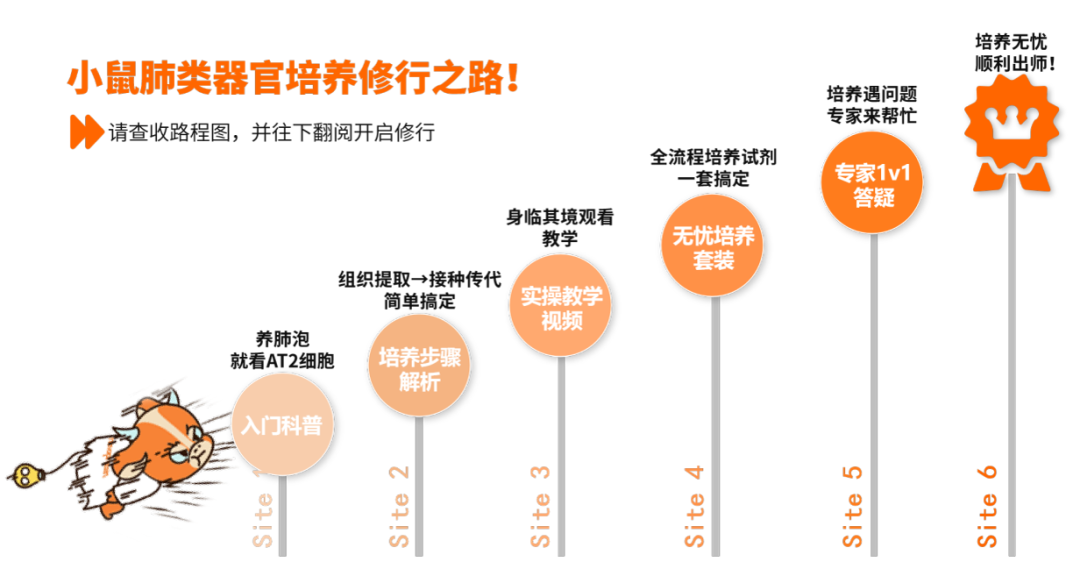

Site 1 入門科普

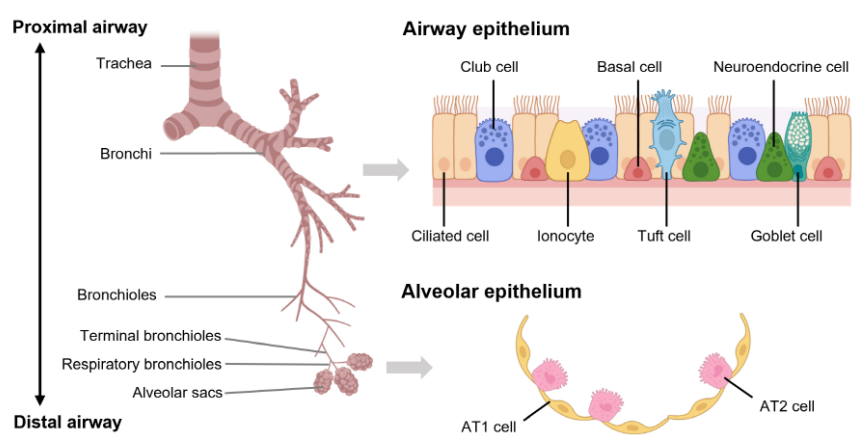

肺大概有40種細胞類型,上皮細胞、內皮細胞、免疫細胞和間質細胞等各司其職。而從宏觀角度,肺部可分為肺實質和肺間質。

肺實質由各級支氣管和肺泡組成,可完成氣體交換,維持機體供養,是肺部實現呼吸功能的關鍵部位。而肺泡更是肺部進行氣體交換的關鍵場所,主要由Ⅰ型肺泡上皮細胞(AT1)和Ⅱ型肺泡上皮細胞(AT2) 組成。

(1)AT1 cell:進行氣體交換,覆蓋肺泡表面積95%,是肺泡壁的結構支持,幫助維持肺泡的形狀和穩定性。

(2)AT2 cell:具有干細胞的特性,進行再生和修復受損肺組織的能力;生產和分泌肺泡表面活性物質。

肺實質結構及細胞類型[1]

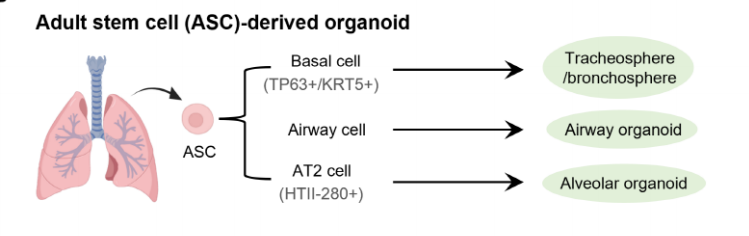

肺類器官構建,則主要是氣道上皮細胞(源于支氣管)和肺泡上皮細胞(源于肺泡)中具有干性的細胞在體外擴增和分化來實現。在體外構建肺泡類器官,其主力細胞就是具有干細胞特性的AT2細胞。

成體細胞來源的肺類器官[1]

Site 2 培養步驟解析

組織取樣

-

將小鼠斷頸處死并消毒,用剪刀從腹部到頸部做一個切口,暴露皮下組織。

-

剪開腹部肌肉,將肝臟和腸道移開,從而暴露膈肌。

-

剪開膈肌,暴露心臟和肺,并切斷腎動脈。從小鼠體內取出肺,轉移含D-PBS的100 mm培養皿中,分離肺的各個肺葉,并去除結締組織。

組織消化

-

用剪刀將肺葉切碎成1-2 mm3的小塊。

-

用防粘連潤洗液(Cat.No.:NPRS)潤洗1 mL吸頭(剪掉尖端)后,將組織小塊轉移至含有2-5 mL消化液(Cat.No.:TDS2)的離心管。

-

將組織置于37℃培養箱中,孵育15 min。

-

用1 mL吸頭將組織吹打約30次,顯微鏡下觀察到大量游離細胞時可停止消化。(消化時長最長不超過120 min)

-

加入不少于組織消化液3倍體積的含10%胎牛血清的DMEM培養基以終止消化。

-

用防粘連潤洗液(Cat.No.:NPRS)潤洗100 μm細胞篩及離心管后,過濾細胞懸液以去掉未消化完全的組織。

-

將細胞懸液300 g離心5 min,吸棄上清液。

-

進行細胞計數,調整細胞密度為3-5×105/mL。

種板培養

-

將細胞懸液與NovoMatrix®基質膠(Cat.No.:NMO-G-PF)在冰上按照1:4輕輕吹打混勻(混勻時間不超過30 s以避免基質膠過早凝固)

-

將混合懸液接種在24孔板底部正中央,每孔40 μL左右。

-

將接種后的培養板倒置于37℃恒溫培養箱中,孵育15 min左右待基質膠凝固。

-

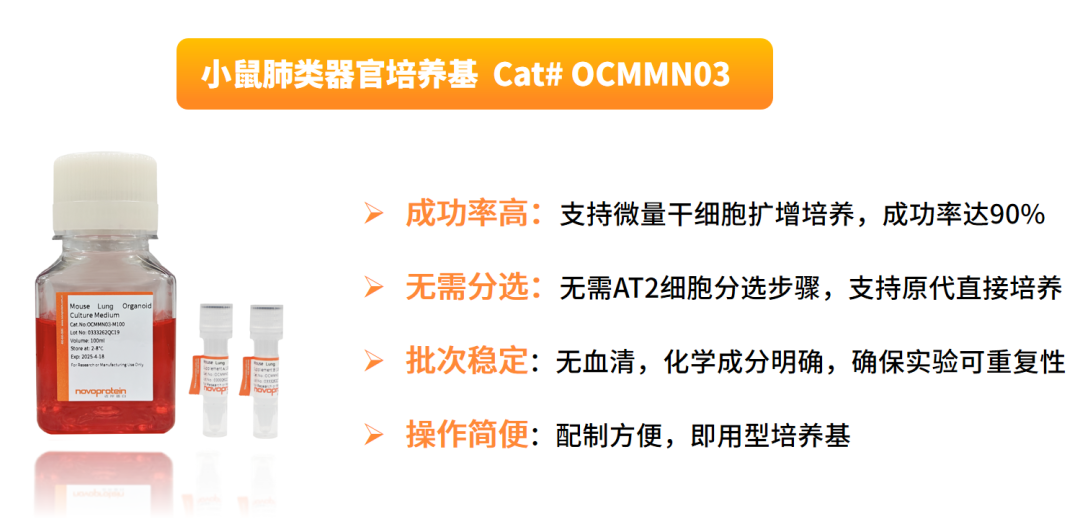

每孔加入500 μL預熱的小鼠肺類器官完全培養基(Cat.No.:OCMMN03),確保基質膠完全浸在培養基中。

-

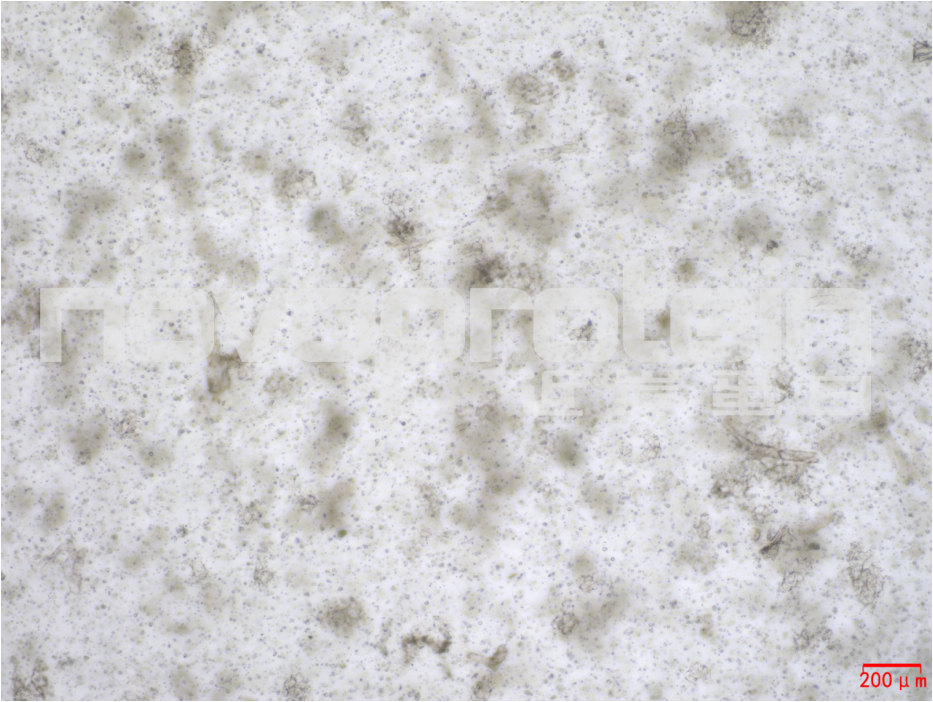

將24孔板置于37℃,5%CO2的恒溫培養箱中培養并持續觀察。接種時形態如Figure 1所示。

Figure 1 提取出的小鼠肺原代細胞

-

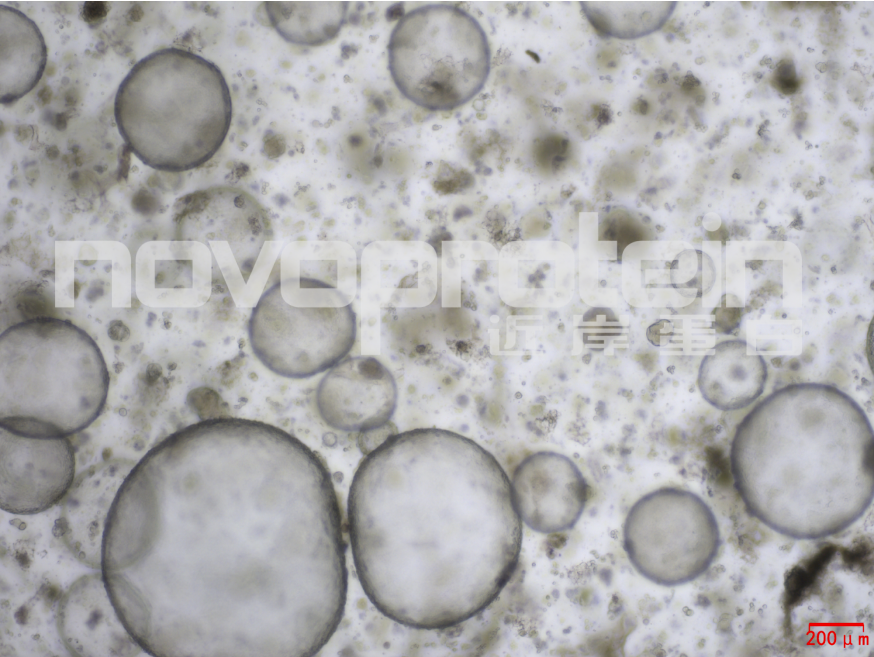

每2天更換一次培養基,更換培養基時應避免破壞基質膠。成熟的小鼠肺類器官如Figure 2所示。

Figure 2 成熟的小鼠肺類器官 (Day 8)

類器官的傳代

-

吸棄原培養液,加入500 μL的細胞回收液(Cat.No.:OCRS)以確保完全浸沒基質膠,2 - 8℃孵育約30 min。

-

使用防粘連潤洗液(Cat.No.:NPRS)潤濕 1 mL 的吸頭,每10 min吹打至基質膠至完全吹散,吹打過程避免產生氣泡。

注意:如30 min時仍能觀察到未溶解的基質膠,可適當延長10-30 min孵育時間。

-

將所有懸液轉移到1.5 mL離心管中并吹打10次,4℃條件下250 g離心5 min。

-

小心去除上清,加入500 μL預冷的PBS重懸類器官,4℃條件下250 g離心5 min;重復此步驟1次,徹底清洗類器官。

-

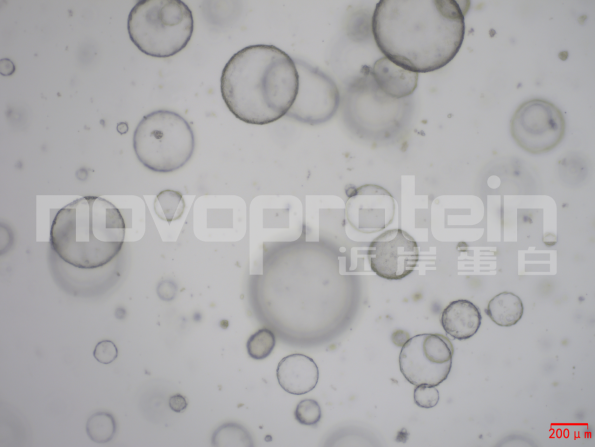

加入平衡至室溫的小鼠肺類器官完全培養基(Cat.No.:OCMMN03),輕輕吹打重懸,按照 【種板培養】步驟進行接種培養。依據類器官的密度或狀態以 1:4~ 1:6 的比例進行傳代。

Figure 3 傳代后的小鼠肺類器官

Site 3 無憂培養套裝

3899類器官培養無憂套裝,助力修行更上一層!

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Site 4 專家1v1解答

原代細胞提取效率低,活性差?

肺泡類器官不長或長得慢?

肺泡類器官無法形成空腔結構,全是實心?

基質膠凝固過早或氣泡多?

... ...

Site 5 培養無憂,順利出師

恭喜完成小鼠肺類器官修行之路,馬上開啟你的無憂培養體驗

參考文獻

[1] Joe, Y. A., Lee, M. J., & Choi, H. S. (2024). Experimental Mouse Models and Human Lung Organoid Models for Studying Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Biomolecules & therapeutics, 32(6), 685–696.