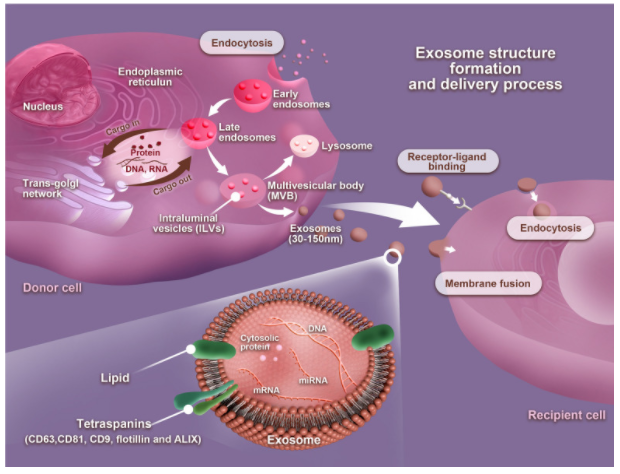

01# 外泌體的生物發生途徑及作用機制

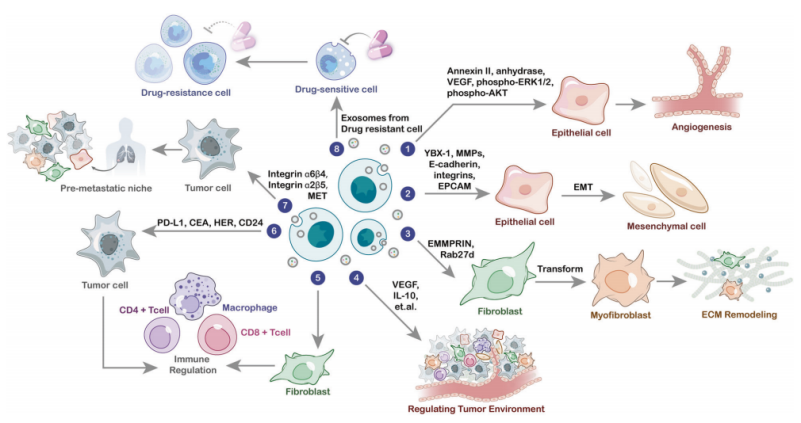

外泌體的主要作用是信息傳遞。外泌體發揮功能作用一般是通過其表面膜蛋白與受體細胞靶向結合實現的,通過受體-配體作用、內吞或內化、與靶細胞的膜融合將核酸、蛋白質、脂質等成分傳遞至受體細胞胞漿內,再與受體細胞的活性成分相互作用,從而引起相應的功能改變。

外泌體發生及作用機制

2013年,三位外泌體領域的科學家榮獲“諾貝爾獎”,這讓“Exosome”這個名詞再次進入大眾視角。近幾年隨著精準醫療的提出,外泌體作為生物標志物的研究持續升溫,全球科研大咖紛紛扎堆此領域,有關外泌體方向的文章陸續發表在Science、Nature等各大頂刊上,外泌體已然成為生命科學、基礎醫學研究的一大熱點。

02# 外泌體作為疾病診斷的生物標志物

外泌體存在于各種細胞類型中,包括腫瘤細胞。它們可以從多種生物體液中(如血液、尿液、唾液等)分離出來,其主要的作用是參與細胞間物質運輸和信息傳遞,因攜帶大量特定的蛋白質、核酸、信號分子、脂質等可反映細胞水平的異常,并且與多種疾病的發生和發展過程密切相關,因此可用作疾病診斷的生物標志物。全球外泌體相關企業近1/3布局外泌體生物標志物體外診斷業務,根據BCC Research關于外泌體的研究報告,外泌體診斷市場預計將從2021年的5710萬美元增長到2026年的3.219億美元,2021年至2026年的復合年增長率為41.3%。作為新興體外診斷技術,在腫瘤及其他多種慢性疾病的篩查和診斷等領域應用前景巨大。2.1 外泌體miRNA

外泌體中的RNA包括mRNA、miRNA和lncRNA等,這些RNA可以作為疾病的潛在標志物。2023年美國加州貝克曼研究中心Ajay Goel研究團隊在《Mol Cancer》上發表了一篇名為“An exosome-based liquid biopsy signature for pre-operative identification of lymph node metastasis in patients with pathological high-risk T1 colorectal cancer”的研究論文。在該研究中發現,一組miRNA(miR-181b,miR-193b,miR-195和miR-411)在Exo-miRNA panel和Cf-miRNA panel中的淋巴結轉移(LNM)方面表現出強大的能力,并建立了循環系統和外泌體組合panel,在兩個獨立的臨床隊列中成功驗證。因此,基于外泌體miRNA的新型液體活檢在術前環境中可有效識別有LNM風險的T1 CRC患者。這可能在臨床上具有變革性,可以減輕這種惡性腫瘤的重大過度治療負擔。

2.2 外泌體蛋白質組學

多項研究表明,腫瘤細胞外泌體中的一些特定蛋白質,在癌癥的早期診斷和預后評估中具有很高的準確性。2022年9月22日四川大學華西醫院雷建勇教授團隊在《Nature》上發表了一篇名為The updated role of exosomal proteins in the diagnosis, prognosis, and treatment of cancer的綜述文章。文章系統闡述了外泌體蛋白對癌癥生物學的影響,以及外泌體蛋白在癌癥診斷和預后中的應用進展,并說明了外泌體蛋白在癌癥治療中的潛在應用。

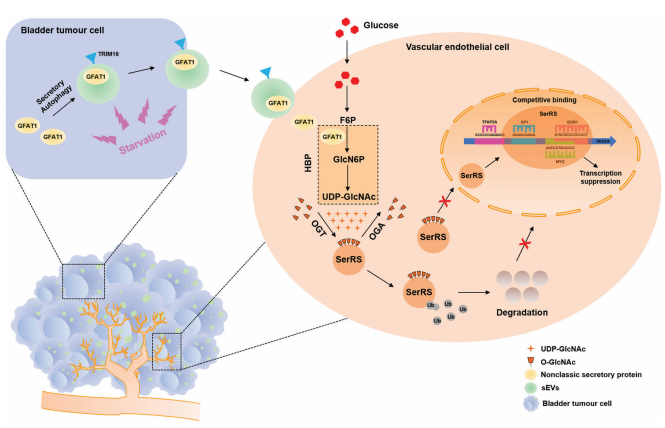

2.3 外泌體脂質組

外泌體膜上的脂質成分可以反映腫瘤細胞的來源和轉移途徑,因此也可以作為腫瘤診斷和預后評估的方法。如脂質體大小和成分的變化可以作為腫瘤發生和轉移的指示器,特定的脂質組分在不同類型的腫瘤中具有差異性,這些差異性可以用于癌癥的診斷和預后評估。2022年9月,重慶醫科大學第一附屬醫院茍欣教授團隊首次發現驅動膀胱癌血管生成的新機制,以“Bladder Cancer-Derived Small Extracellular Vesicles Promote Tumor Angiogenesis by Inducing HBP-Related Metabolic Reprogramming and SerRS O-GlcNAcylation in Endothelial Cells”為題在線發表于《Advanced Science》。該研究團隊結合外泌體蛋白質組學和脂質組學,首次發現在缺乏營養的腫瘤微環境中,BCa細胞和ECs之間存在一種新的代謝關聯,即依賴于BCa細胞分泌的小細胞外囊泡(sEVs)作為媒介傳遞氨基己糖生物合成途徑的關鍵限速酶——GFAT1。它作為一個關鍵的代謝開關,通過增加EC中氨基己糖生物合成途徑的通量,實現葡萄糖代謝重編程,從而促進膀胱癌血管生成,為靶向治療膀胱癌血管生成提供了新策略。

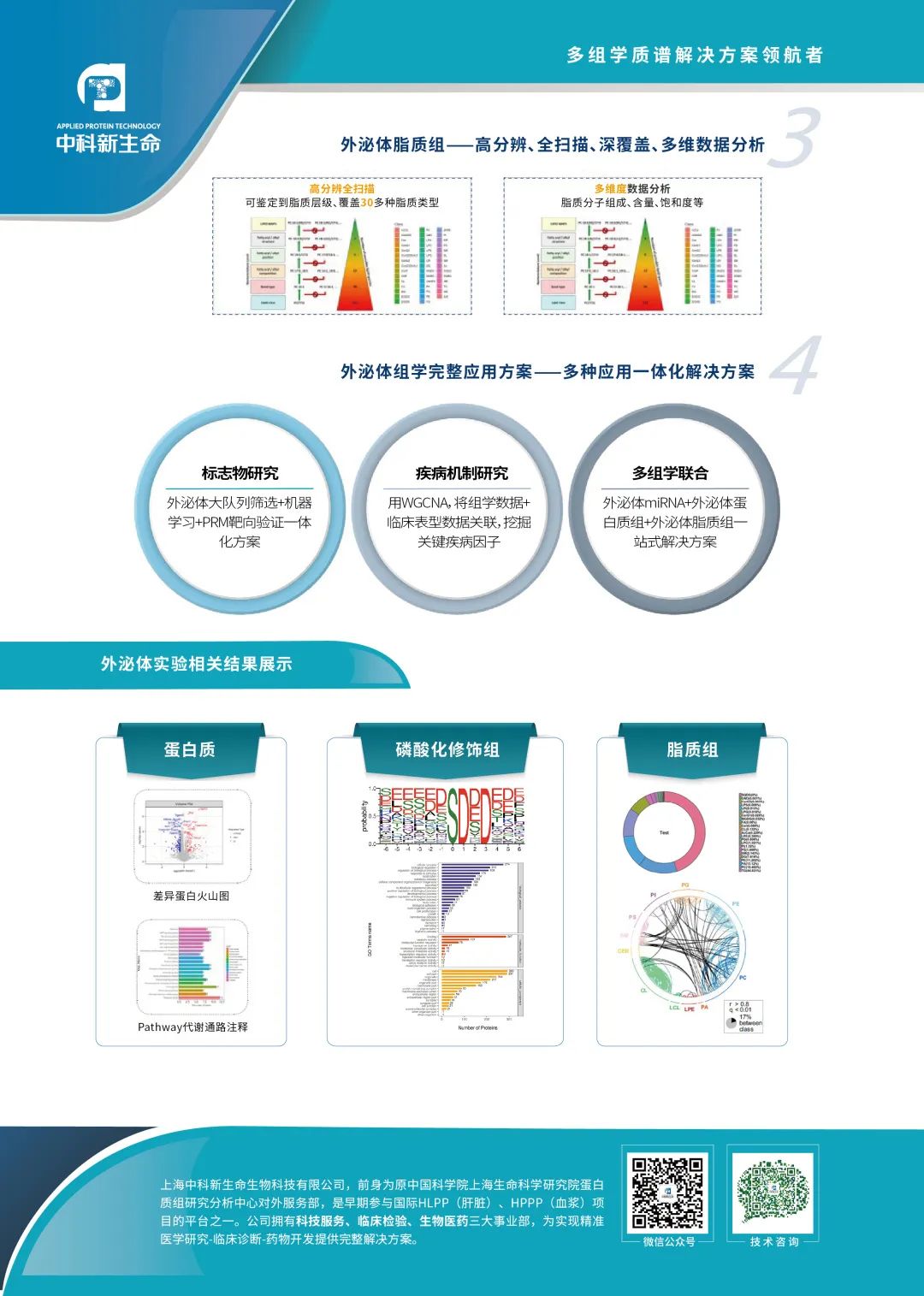

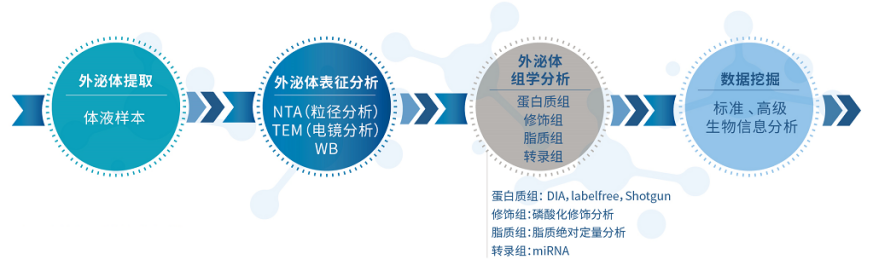

03# 中科新生命外泌體多組學一站式創新解決方案

中科新生命與中科新生命特聘技術專家顧問、美國普渡大學終身教授陶緯國老師深度合作、潛心研發,完成從外泌體提取、表征到數據挖掘的外泌體多組學一站式解決方案,推動外泌體在精準醫學領域的快速發展。

陶緯國老師在《PNAS》上發表基于乳腺癌患者血漿外泌體磷酸化診斷標志物的研究成果,首次開拓了外泌體磷酸化蛋白作為診斷研究標志物的應用,也為腫瘤標志物研究提供了更多可能。

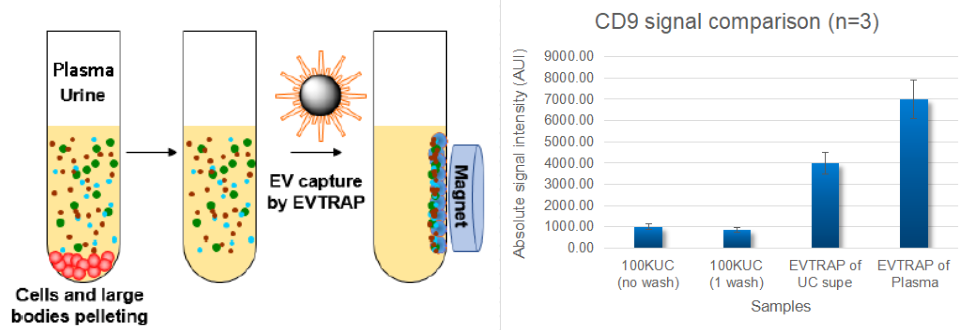

3.1 外泌體富集提取新方法

采用特異性外泌體高效富集方法Evtrap(Extracellular Vesicles Total Recovery And Purification),與傳統超離提取方法相比,Evtrap得率更高,特異性更強。

外泌體提取優化實驗流程圖及提取效果比對

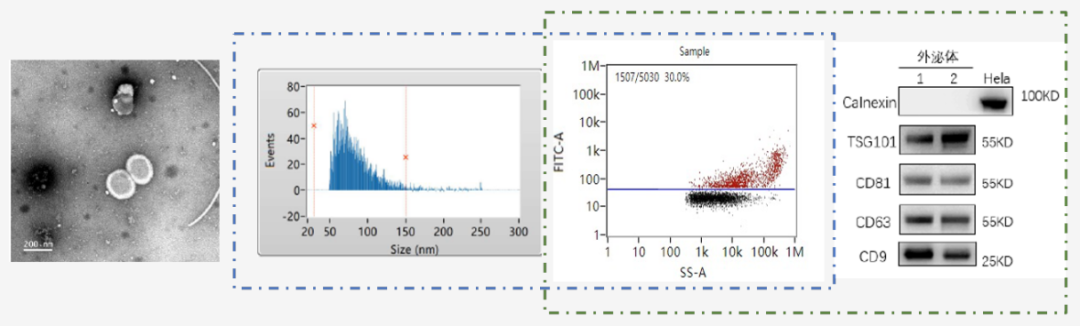

3.2 外泌體表征

·外泌體形態鑒定

透射電子顯微鏡(Transmission Electron Microscope,簡稱TEM),可以看到在光學顯微鏡下無法看清的細微結構,這些結構稱為亞顯微結構或超微結構。雙層囊膜結構(亞顯微結構)是外泌體重要標志之一,利用透射電鏡可以很好的拍出外泌體雙層囊膜結構,用來觀察外泌體形態。

·外泌體濃度和大小

通過納米顆粒示蹤分析(Nanoparticle Tracking Analysis,NTA)技術,可以對10-2000nm范圍內的納米顆粒進行快速實時動態檢測,測量參數包括顆粒粒徑、散射光強、濃度等,利用NTA技術對抽提獲得的外泌體進行粒徑大小及數量進行統計,以及初步質量評估。

·外泌體表面標志物——蛋白質印跡法

蛋白質印跡法(免疫印跡試驗)即Western Blot。它是分子生物學、生物化學和免疫遺傳學中常用的一種實驗方法。通過提取外泌體總蛋白,用Western Blot方法對目的蛋白進行相對定量,了解其在外泌體中的富集情況,或通過特有外泌體標志物(CD63/ CD81/ CD9/ TGS101等)的 Western Blot鑒定說明樣本為外泌體。

中科新生命一站式外泌體多組學生物標志物創新解決方案的實驗流程就先介紹到這里,下期讓我們共同期待外泌體多組學生物標志物創新解決方案的數據挖掘部分吧。

中科優品推薦

【中科新生命】提供外泌體“提取-表征-組學檢測(miRNA、蛋白質組、磷酸化修飾組、脂質組)-數據挖掘”全流程服務,全程高質量保證,為您的課題研究保駕護航!