在口腔科的臨床治療中,拔牙是一項常用技術,但你知道嗎?除了人類臨床治療,拔牙相關研究還會借助動物模型開展。今天就為大家詳細梳理拔牙的臨床知識與動物實驗研究內容,幫你清晰區分二者。

-

牙槽骨會出現進行性吸收與萎縮;

-

鄰牙傾斜、對頜牙伸長,進而導致咬合功能紊亂;

-

前牙區缺失會影響發音和面部美觀;

-

兒童乳牙早失可能造成牙頜系統發育異常。

-

20 世紀 50 年代,齲齒、牙周炎是拔牙的主要原因;

-

隨著牙體、牙髓治療技術發展,因齲齒拔牙的情況已減少;

-

如今,為改善牙齒整齊度和美觀,減數拔牙(拔除 1-2 個前磨牙以排齊前牙)成為矯正上前牙列不齊的常用方法。

-

絕對適應證:無法通過常規治療保留的患牙,以及引起全身或局部疾病的病灶牙;

-

相對適應證:影響功能或美觀的錯位牙、無癥狀但有潛在風險的阻生牙及埋伏牙、無咬合功能的第三磨牙。

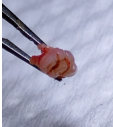

SD 大鼠(Sprague-Dawley Rat)因其牙齒解剖結構與人類相似、繁殖周期短、遺傳背景清晰等特點,成為口腔醫學研究中構建牙齒缺失模型的首選實驗動物。需要特別說明的是,以下內容為口腔醫學和生物醫學研究中的動物實驗方法,并非針對人類的臨床治療操作,主要用于探索牙齒缺失后的相關機制及治療方案。

-

物種:選用 SD 大鼠(Sprague-Dawley Rat);

-

年齡:10-12 周齡;

-

體重:280g-320g 左右;

-

麻醉:采用腹腔注射麻醉,推薦戊巴比妥鈉,劑量為 40mg/kg;

-

器械:包括顯微外科鑷子(尖端直徑≤0.5mm)、專用牙科探針、顯微外科手術器械套裝,以及明膠海綿、棉簽等止血材料。

-

拔牙位點:選擇上頜第一磨牙(因體積最大、操作空間充足);

-

操作要點:采用微創技術,輕柔搖動牙齒,控制力度避免損傷牙槽骨,需徹底止血(必要時使用止血材料)。

在牙齒缺失模型基礎上,牙釘植入實驗可進一步模擬種植體修復過程,其操作規范直接影響實驗數據的可靠性。

-

術前準備:破壞下頜前臼齒以創造植入空間,植入位點為近中端(距牙槽嵴頂 2-3mm);

-

植入要求:角度垂直于骨面,大小視實驗材料而定。

觀察時間點:基礎觀察(術后 1 天、3 天)、短期觀察(1 周、2 周)、中長期觀察(4 周、8 周),特殊觀察點可根據實驗需求設定;

-

骨質發育不足(較脆):特征為骨小梁稀疏、骨密度偏低,操作中易發生牙槽骨骨折、難以保持拔牙窩形態,且術后并發癥風險增加;

-

骨質過度發育(致密):特征為骨小梁致密、骨密度顯著增高,操作中會增加牙齒脫位阻力、延長手術時間、提高器械損耗率及操作難度;

-

影像學分析:通過 Micro-CT 掃描檢測骨體積分數(BV/TV)、骨小梁厚度(Tb.Th)等指標;

-

組織病理學分析:采用 HE 染色(觀察骨組織形態)、Masson 三色染色(評估膠原纖維)、TRAP 染色(分析破骨細胞活性)、甲苯胺藍染色(觀察軟骨組織);

-

分子生物學檢測:qPCR 檢測骨代謝相關基因(RUNX2、OCN、RANKL/OPG),Western Blot 檢測關鍵蛋白表達,免疫組化定位蛋白表達位置;

-

生物力學評估:包括雙能 X 線吸收法(DXA)檢測骨密度、共振頻率分析(RFA)評估種植體穩定性、三點彎曲試驗檢測生物力學性能。

SD 大鼠牙齒缺失模型的應用已覆蓋口腔醫學多個研究領域,為臨床創新提供了重要實驗依據:

-

牙槽骨病理機制(如拔牙后牙槽骨吸收的分子機制);

-

再生材料評估(如羥基磷灰石、膠原 - 羥基磷灰石支架、BMP-2 等生長因子的效果);

-

口腔種植研究(種植體表面處理技術、涂層材料及骨整合機制);

-

再生醫學研究(牙源性干細胞、間充質干細胞的治療應用);

-

組織工程(3D 打印支架、細胞 - 材料復合體構建);

-

疾病相關研究(如骨質疏松、糖尿病、衰老對口腔組織的影響及全身相互作用機制)。

若您在 SD 大鼠牙齒缺失模型構建、拔牙動物實驗設計或相關研究中需要專業支持與合作,歡迎聯系深圳靈賦拓普生物科技有限公司,可關注后在后臺私信獲取更多模型資料。

靈賦拓普擁有豐富的實驗模型構建經驗和專業技術團隊,可提供從實驗設計到結果分析的全流程服務,助力您的研究高效推進。期待與您攜手,共同推動口腔醫學研究的發展!