在聲樂表演中,女高音的聲音強弱變化是情感表達的關鍵。無論是漸強漸弱的細膩過渡,還是突強突弱的戲劇張力,都考驗著演唱者的技巧與控制力。

然而,長期以來,關于聲音強弱處理的研究多停留在主觀描述層面,缺乏客觀數據的支撐。尤其是面部表情在演唱中究竟扮演怎樣的角色?它是否真的會影響聲音的強弱表現?

基于此,來自溫州大學音樂學院的研究者使用面部表情分析系統(FaceReader),通過可視化的實證分析方法,深入探討了面部表情對女高音聲樂演唱強弱處理的輔助作用,為聲樂表演訓練提供了科學依據,同時拓展了音樂表演研究的跨學科方法。

從感性經驗到可視化實證

聲樂演唱作為一種高度綜合的藝術形式,不僅要求演唱者具備出色的嗓音條件,還需要掌握精湛的演唱技巧,其中包括對聲音強弱的精準控制。對于女高音而言,聲音的強弱(Dynamics)控制是衡量其藝術造詣的關鍵指標。一個完美的“漸強”(Crescendo),需要聲音從弱到強平滑過渡,如海浪般層層推進;而一個精準的“突弱”(Forte Piano),則要求聲音在強音爆發后瞬間轉化為縹緲的弱音,制造出驚人的戲劇張力。這些技巧,考驗的不僅是歌者的嗓音條件,更是其對氣息、共鳴腔體和身體狀態的綜合調控能力。

面部表情作為人類情緒表達的重要方式,在聲樂演唱中同樣扮演著重要角色。演唱者通過調整面部表情,不僅能夠更好地傳達音樂作品的情感,還能夠間接影響共鳴腔體的形狀和大小,從而實現對聲音強弱的控制。比如當歌曲需要“唱得更強”時,歌者面部肌肉會不自覺地用力;當需要“弱下來”時,其眉宇和口型也會隨之改變。

然而,在傳統的聲樂研究中,焦點往往集中在呼吸支持、喉位、共鳴焦點等“內在”機制上。而面部表情,通常被歸為舞臺表演或情感表達的范疇,被視為一種錦上添花的“外在”修飾。即學界對于聲樂演唱中聲音強弱處理的研究多停留于感性描述和主觀分析層面,缺乏客觀、可視化的實證研究。關于面部表情如何具體輔助女高音進行聲音強弱處理的研究尚顯不足。

因此,本研究旨在通過可視化的實證分析方法,探究面部表情對女高音聲樂演唱強弱處理的輔助作用,為聲樂表演訓練提供科學依據,并拓展音樂表演研究的跨學科方法。

為表情與聲音建立關聯

本研究選取了具備多樣性的24位女高音公開演唱視頻作為樣本。演唱曲目包括《春思曲》、《我住長江頭》、《我心永愛》和《五洲人民齊歡笑》四首作品,每首作品分別由6位不同類型的女高音演唱。從每首作品中采集聲音力度漸強(Crescendo)、漸弱(Diminuendo)、突強(Sforzando)、突弱(Forte Piano)的視頻樣本各30個,共計120個樣本。

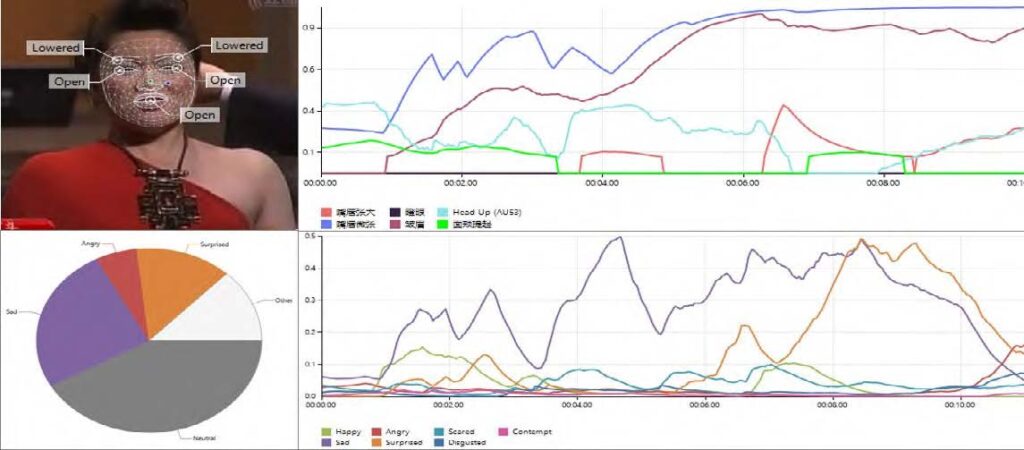

使用諾達思的面部表情分析系統(FaceReader)對視頻樣本進行面部表情分析。軟件通過深度算法學習人類分類表情的基本規則,能夠從視頻畫面中自動找到面部的500個特征點進行建模,并分析面部表情,得出愉快、悲傷、憤怒、驚訝、恐懼、厭惡和中性7種基本情緒的強度值。

研究使用FaceReader從四個模塊分析視頻樣本(圖1)。從圖1左上的面部表情動態分析圖,可以直觀看到面部肌肉的動態變化;從圖1左下的情緒餅圖,可以看出樣本中各個情緒的占比;從圖1右上的面部肌肉變化曲線圖,可以看出嘴唇、眼睛、面頰的變化曲線;從圖1右下的七種情緒曲線走勢圖,可以看出不同時段的情緒數值變化。此外,不直接分析演唱者的情緒類型,而是提取軟件分析出的情緒喚醒值,即面部肌肉的變化幅度,作為衡量面部表情對聲樂演唱輔助作用的指標。

表情與聲音的高度協同

對采集的120個樣本按照聲音力度變化類型(漸強、漸弱、突強、突弱)進行分組,然后計算每組樣本的情緒喚醒度平均值,并分析其與聲音力度變化的相關性。

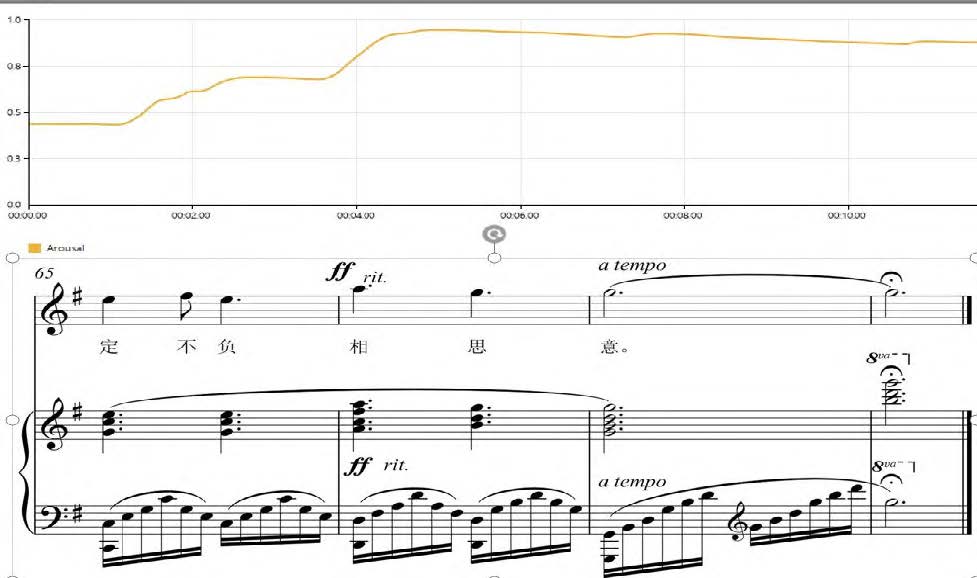

研究結果顯示,面部表情的情緒喚醒值與演唱力度變化存在顯著協同性,如以黃英演唱的《我住長江頭》最后一句“定不負相思意”為例的可視化分析結果(圖2)。具體而言,面部表情喚醒度與突強的相關系數為0.95,與突弱的相關系數為0.86,表現出高度正相關;與漸強的相關系數為0.58,與漸弱的相關系數為0.51,表現出中度正相關。這表明,在聲音力度發生明顯變化時,面部表情也呈現出相應的顯著變化,尤其是在力度突變時。

當探討面部表情對聲樂演唱強弱變化的輔助作用時,最大的難點來自對兩者因果關系的判斷。本研究基于休謨的因果關系理論,從時序性、相關性及可復制性三層面論證了面部表情與聲樂力度調控的協同機制。在時序性層面,面部表情的動態調整早于聲樂力度變化,尤其在力度突變前呈現顯著預判性特征;在相關性層面,二者存在明確正向關聯,力度突變時的協同效應尤為突出,而漸強或漸弱的關聯強度存在差異;在聲樂教學中通過表情干預調控力度的實踐被廣泛驗證,佐證了該效應的可復現性。

數據關聯的背后,是實實在在的生理學原理。面部表情通過調節共鳴腔體的形狀和大小,間接影響聲音的強弱,其主動調控本質上是一種聲學適配的生理代償機制。具體而言:

-

強音變化:當女高音演唱漸強和突強時,面部肌肉明顯呈現出臉頰向上提和口輪匝肌橫向外拉的狀態,擴大振動面,獲得更強的聲波,使音量增強。此時,口腔共鳴和胸腔共鳴的使用增加,面部表情肌的調整有助于獲得良好的共鳴腔體。

-

弱音變化:當女高音演唱漸弱和突弱時,面部肌肉同樣做出相應調整,如抬起皺眉肌改變面部肌肉形態,調整鼻咽腔共鳴,保持氣息穩定輸出。此時,頭腔共鳴的使用增加,有助于控制呼氣氣流,使聲帶充分邊緣震動,唱出高質量的弱音。

此外,研究還發現,多種因素可能影響面部表情與聲音強弱變化的相關性,包括作品體裁、唱法、過渡聲區和表演空間等。

-

作品體裁:藝術歌曲與歌劇在演唱風格和情感表達上存在差異,導致面部表情與聲音強弱變化的相關性有所不同。藝術歌曲的演唱風格更為細膩,面部表情與強弱變化的相關性較弱;而歌劇選段中的面部表情與強弱變化的相關性較強。

-

唱法:民族女高音與美聲女高音在共鳴腔體運用和咬字方式上的差異,導致其面部表情對聲音強弱的調控強度不同。研究發現,民族女高音的面部表情與聲音強弱的相關性高于美聲女高音。

- 過渡聲區:女高音在中聲區到高聲區的過渡音區需要進行生理與發聲方面的較大幅度調整,面部表情與聲音強弱變化的相關性較強。

- 表演空間:表演空間是否使用擴音設備、是否存在與其他演員或觀眾的互動以及伴奏形式等因素,均可能影響面部表情與聲音強弱變化的相關性。

從實驗室走向排練廳

本研究通過可視化的實證分析方法,證實了面部表情在女高音聲樂演唱中對聲音強弱處理的輔助作用。面部表情不僅能夠幫助演唱者更好地傳達音樂作品的情感內涵,還能夠通過調節共鳴腔體的形狀和大小,間接影響聲音的強弱。這提示演唱者在訓練過程中應注重面部表情與發聲技巧的協同訓練。通過調整面部表情肌去訓練聲音強弱變化,不僅有助于提升演唱者的表演水平,還能夠增強其藝術表現力和感染力。

同時,多種因素可能影響面部表情與聲音強弱變化的相關性。這也為聲樂表演訓練提供了更細致的指導方向,提示演唱者應根據不同作品和表演環境調整面部表情和發聲技巧。

相較于傳統的感性描述和主觀分析方法,可視化分析方法具有客觀性和直觀性的優勢。通過對FaceReader 的應用,本研究能夠量化分析面部表情參數與情緒喚醒值,并驗證其與聲音強弱變化的顯著關聯性。這種數據驅動的研究范式為聲樂表演訓練提供了實證支撐,有助于更科學地指導演唱者的表演實踐。

參考文獻

-

許天鳴. 面部表情對女高音聲樂演唱強弱處理輔助作用的可視化分析[J]. 溫州大學學報(社會科學版),2025,38(3):90-101.

歡迎關注諾達思官方公眾號,了解更多精彩內容!