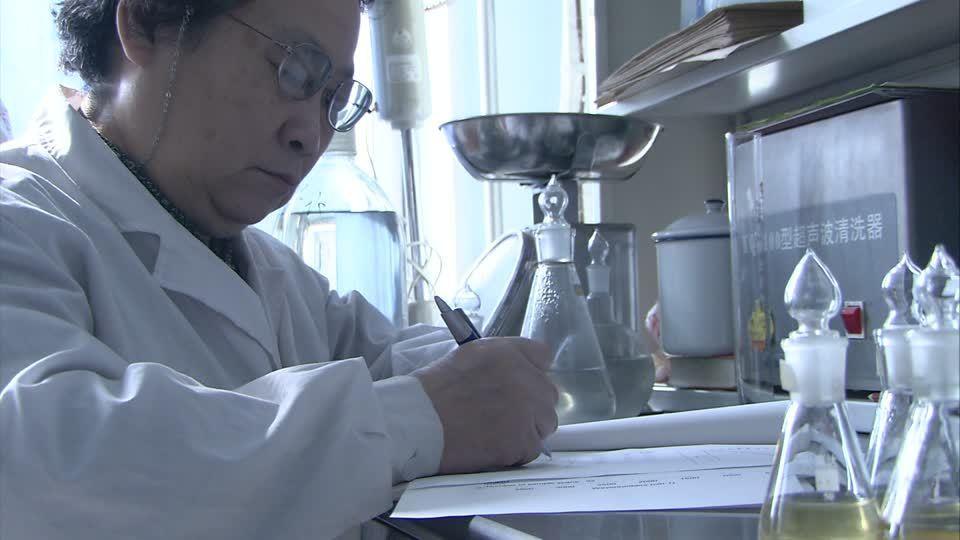

中國藥學家屠呦呦,1930年生,浙江寧波人,北京大學醫學院畢業,中國中醫研究院終身研究員兼首席研究員,青蒿素研究開發中心主任。多年從事中藥和中西藥結合研究,突出貢獻是創制新型抗瘧藥———青蒿素和雙氫青蒿素。2011年9月曾獲得被譽為諾貝爾獎“風向標”的拉斯克獎。圖為2011年,屠呦呦在實驗室。

研究初期,在條件不利情況下,屠呦呦通過翻閱歷代本草醫籍,四處走訪老中醫,甚至連群眾來信都沒放過,終于在2000多種方藥中整理出一張含有640多種草藥、包括青蒿在內的《抗瘧單驗方集》。此后她又在中國經典醫書中得到靈感,提煉出了抗瘧有效成分青蒿素。

1971年首先從黃花蒿中發現抗瘧有效提取物,1972年又分離出新型結構的抗瘧有效成分青蒿素,1979年獲國家發明獎二等獎。圖為2011年9月24日,80歲高齡的中國科學家屠呦呦領取了有“諾貝爾獎風向標”之稱的美國拉斯克獎。

2011年9月獲得拉斯克臨床醫學獎,獲獎理由是“因為發現青蒿素——一種用于治療瘧疾的藥物,挽救了全球特別是發展中國家的數百萬人的生命。”

2011年9月,青蒿素研究成果獲拉斯克臨床醫學獎。拉斯克獎是美國最有聲望的生物醫學獎,也是世界上最有聲望的大獎之一,是僅次于諾貝爾生理或醫學獎的大獎。在屠呦呦獲得諾獎之前,她所獲得的拉斯克臨床醫學獎是中國生物醫學界獲得的**最高獎項。

屠呦呦雖身患結核等慢性疾病,還曾經因為在條件較差的實驗室工作,一度患上中毒性肝炎,但她仍堅持工作,無論到野外采集標本,還是在室內進行實驗研究,都積極主動地完成。圖為屠呦呦在美國拉斯克獎頒獎典禮。

瘧疾是種嚴重危害人類生命健康的世界性流行病。據世界衛生組織(WHO)報告,全世界約數10億人口生活在瘧疾流行區,每年2億余人患瘧疾,百余萬人死于瘧疾。因瘧原蟲對喹啉類藥物已產生抗藥性,所以,瘧疾的防治重新成為世界各國醫藥界的研究課題。

屠呦呦的科研成果獲得了國際承認,學界認為,青蒿素及其衍生物是中國科學工作者的發明,它的化學結構與抗瘧作用與以往已知的抗瘧藥作用完全不同,對各種抗藥瘧原蟲具有高效、速效、低毒的特點,是一個很有發展前途的新藥。

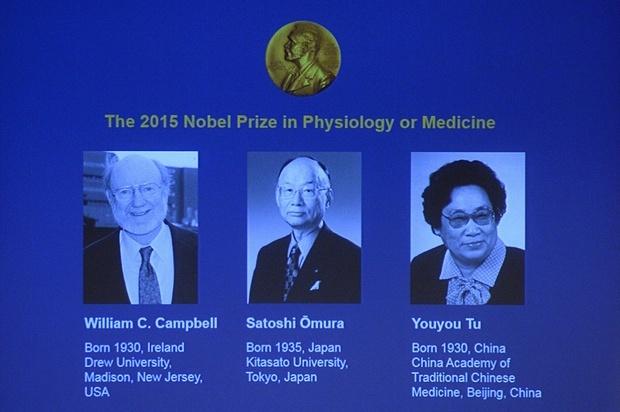

瑞典卡羅琳醫學院5日在斯德哥爾摩宣布,中國女科學家屠呦呦獲得2015年諾貝爾生理學或醫學獎。

此外,另外兩名同時獲得此次諾貝爾醫學獎的威廉·坎貝爾和日本科學家聰大村因發現了蛔蟲寄生引發感染的新療法也同時獲獎。

屠呦呦在實驗室。

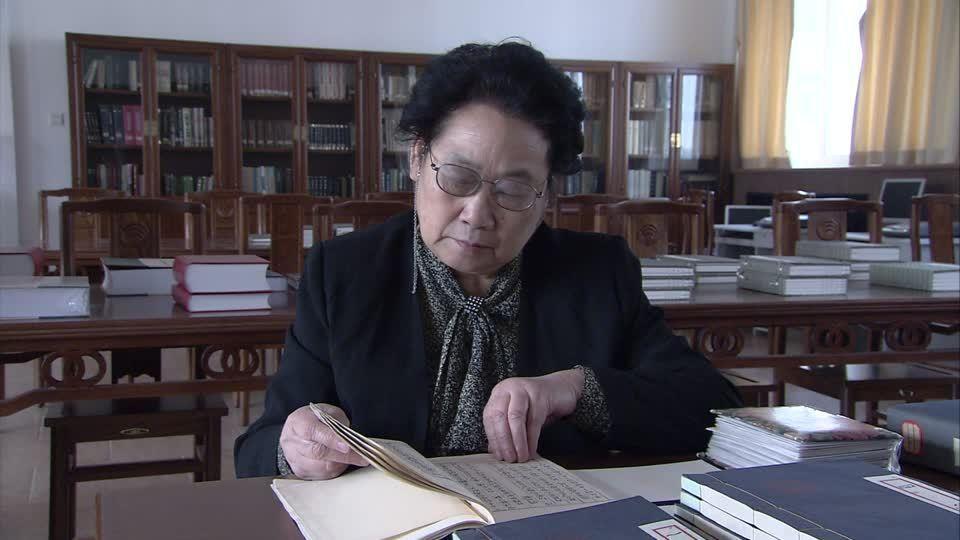

屠呦呦在查閱資料。